Youtube「刑事弁護人が法務省のQ&Aを斬ってみた!」シリーズ,第11弾です。

こちらのページでは,動画内では解説しきれなかった情報や,より詳細な解説をご覧いただけます。

法務省Q&Aの出典はこちらです。

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200120QandA.htm

動画はこちら。

【法務省の回答】

日本では,証拠隠滅のおそれがある場合などの除外事由に当たらない限り,保釈が許可される仕組みとなっており,自白しないと保釈が認められないということはありません。 また,被告人が否認や黙秘をしていることは,例えば,裁判官が証拠隠滅のおそれの有無や程度を判断するに際して,一つの要素となり得るものです。しかしながら,被告人が否認や黙秘をしていることをもって直ちに証拠隠滅のおそれがあるとして,保釈を許可しないような運用はなされていないものと承知しています。このことは,政府の会議の場における裁判官の発言や,裁判官の論考において度々言及されているところです。 このように,我が国の刑事司法制度は,身柄拘束によって自白を強要するものとはなっていません。

【我々の回答】

この回答の書きぶりや,無内容さこそが,まさに日本の「人質司法」体質が根深いものであることを示しています。

「証拠隠滅のおそれがある場合などの除外事由に当たらない限り,保釈が許可される仕組みとなっており」というのは,刑事訴訟法第89条の規定する,権利保釈を指すものと思われます。確かに条文上は,同条1号から6号の例外事由に当たらない限り,裁判所は保釈の請求を「許さなければならない」とされています。しかし,実務上はこの権利保釈は相当限定的に運用されています。少なくとも否認事件においては,同条4号の「罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由」が非常に広く解釈されており,簡単に同号に該当するとして保釈請求は却下されています。

結果的に保釈が認められた場合に,それが権利保釈によるものなのか,それとも権利保釈除外事由にあたってしまうが裁判所が職権で保釈を認める,いわゆる「裁量保釈」によるものなのかは,決定書に明記されないために,わかりません。ただ興味深いことに,保釈請求を却下する(つまり保釈を許可しない)決定に対する不服申し立て(「準抗告」あるいは「抗告」といいます。)が認められ,それにより保釈が許可される場合でも,上記の権利保釈除外事由に当たると認定されるケースがほぼ100パーセントです。したがって,少なくとも準抗告や抗告によって保釈が認められる事案のほぼ全てでは,権利保釈は認められていないことになります。「証拠隠滅のおそれがある場合などの除外事由に当たらない限り,保釈が許可される仕組みとなっており」との上記回答は,このような運用や実情を一切説明しないもので,いわば条文の成り立ちを説明したに過ぎません。

「自白しないと保釈が認められない」という点についてはどうでしょうか。確かにこの回答のとおり,自白していなくとも(つまり否認していても)保釈が認められる事案もないわけではないですから,その意味では回答は間違いではありません。しかし,自白をしないと保釈が認められにくい,という構造が存在するのは間違いない事実です。現に上記の回答が「被告人が否認や黙秘をしていることは,例えば,裁判官が証拠隠滅のおそれの有無や程度を判断するに際して,一つの要素となり得るものです」と述べているように,否認や黙秘をしていることは,罪証隠滅がされることを伺わせる事情として,判断要素とされています。つまり被告人に不利に扱われます。検察官も,弁護人の保釈請求に反対する意見を述べるときには,必ずと言ってよいほど,被告人が否認しているとか黙秘しているという事情を挙げます。

事実を認めれば,保釈がされる可能性が高くなるのですから,長期間身体拘束をされたくない被告人は,否認するのをやめて自白しよう,黙秘権を行使するのをやめようと考えるインセンティブがあります。身体拘束を道具に,自白を働きかける仕組みができています。この構造は,体を痛めつけたり,精神的に追い詰めることによって供述を引き出したり,変えようすること―中世以来人類が行ってきた拷問による自白と,本質的には全く変わりません。この状況を、法務省の回答はむしろ是認しているのです。これがまさに日本の刑事司法が「人質司法」と言われる理由です。法務省の回答は「人質司法」を否定するものでは全くありません。

無罪推定の原則の下,公判で有罪であることが立証されない限り,有罪であることを前提とした不利益を受けることはないというのが原則です。ですから,そもそも否認していることや黙秘をしていることが,身体拘束をするかどうかの判断において被告人に不利に扱われるということ自体,とてもおかしなことなのです。

法務省の回答は、「否認や黙秘をしていることをもって直ちに証拠隠滅のおそれがあるとして,保釈を許可しないような運用」はされていないと言います。権利保釈を念頭に置いたものならば,法律上このような運用はあり得ません。刑事訴訟法第89条には「被告人が黙秘している」「否認している」という除外事由はないからです。それにもかかわらず、否認したり黙秘したりした場合に,4号の「罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由」がいとも容易に認められてしまう実情が問題なのです。そもそも法律上あり得ない運用を取り上げて,殊更否定してみるというのは全く意味のない議論ですし,条文の構造の解説に終始していると言わざるを得ません。

極めつけは,上記回答が用いている用語です。「証拠隠滅のおそれがある場合などの」「否認や黙秘をしていることをもって直ちに証拠隠滅のおそれがあるとして,保釈を許可しないような運用はなされていない」と表現されています(下線は筆者。)。しかし条文上,罪証隠滅の「おそれ」は要件となっていません。刑事訴訟法第89条4号は「罪証隠滅を疑わせるに足りる相当な理由」と規定しています。「おそれ」との文言を用いると安易に黙秘権の行使等を理由に保釈が制限されることになりかねない,といった意見が国会において出されたことを背景に,当初は「おそれ」と表記されていた法案が修正され,現行法のような「罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由」との文言となったという経緯があります。刑訴法89条4号の「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」とは、単なる証拠隠滅の可能性ではなく、「誰が見てもその資料に基づけば大体罪証を隠滅すると認められる場合」を指すことが確認されたのです(昭和23年6月21日及び24日、第2回国会衆議院司法委員会における政府委員の説明・同議事録37号5-6頁、同40号9頁)。最高裁判所も、罪証隠滅の「現実的可能性」が高いとは言えないとして勾留請求を却下したり、保釈を許可したりした地方裁判所の判断を是認する決定を繰り返しています(最1小決平26・11・18刑集68-9-1020、最2小決平27・10・22裁判集刑事318-11など)。

法律家の感覚としても、「おそれ」と「疑わせるに足りる相当な理由」は全然違います。仮に,司法修習生が保釈に関する起案をする中で「おそれ」と表記したら,条文を正しく理解していないとして減点されるのではないでしょうか。このような,歴史的背景を踏まえない誤用を法務省が行うこと自体,無理解をさらしていると言わざるを得ません

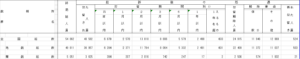

なお,被告人が否認している事件や黙秘している事件について述べてきましたが,公訴事実自体は認めている事件でも,証拠意見を述べたり,弁護人側の主張を明らかにしない限りは保釈請求を許可しないという運用も相当多くみられるところです。これもある種の「人質司法」と言えます。平成30年度司法統計年報によりますと、最終的な保釈率は30パーセント強ですが,起訴されて15日以内に保釈される確率は約17パーセントに過ぎません。残りの約13パーセントは,審理が相当程度進まないと保釈が認められなかったケースとみることができます(ただし、保釈保証金が払えなかったり、監督者を見つけられなかったという場合もあり得ます。)。

「人質司法」という批判の最も中核にある保釈制度にまつわる議論について,ここまで空疎な「回答」しかできないという点で,日本の刑事司法の問題がいかに根深いかを理解することができます。批判を受け止めて正面から議論し,問題を見つけたら改善するという姿勢がなければ、我が国の刑事司法は「人質司法」のままです。私たちは、批判と議論を止めてはなりません。